Peter Wenners, Schleswig-Holsteins Osten

Eine wertvolle Kombination: Reisen damals und heute

Das Buch ist eine neue, besondere Art von Reiseführern. Es stellt kurze Auszüge aus historischen Reiseführern und Reiseberichten überwiegend aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert gegenwärtigen, motivierenden Entdeckungstouren durch Schleswig-Holsteins Osten gegenüber.

Insgesamt werden 40 Reiseziele überzeugend beschrieben, darunter Orte, Landschaften und Sehenswürdigkeiten (z.B. das Schloss Gottorf , das Wikinger-Museum in Haithabu und das Schloss und der Schlossgarten in Eutin) von Flensburg bis Segeberg (Bad Segeberg seit 1924). Das Buch ist in drei Abschnitte eingeteilt : 1. der Nordosten von Flensburg bis Westermühlen, 2. die Mitte vom Eiderkanal bis zur Probstei und 3. der Osten von Lütjenburg bis Segeberg. Der Südosten von Mölln über Ratzeburg und Lübeck bis Travemünde und der Nordwesten von Sylt bis Stapelholm werden im zweiten Band behandelt. Jedem Abschnitt wird eine Karte Schleswig-Holsteins mit bezifferten roten Punkten und darunter mit den dazugehörenden bezifferten Orten und Sehenswürdigkeiten vorangestellt. So ist eine erste grobe Orientierung möglich. Am Ende jedes Kapitels sind Adressen und mehrere Links der Sehenswürdigkeiten angegeben, über die Näheres zu erfahren ist.

Das kurzgehaltene Vorwort weckt Neugier und Freude zum Weiterlesen. Es enthält ein zutreffendes Motto von Hans Christian Andersen. Die 40 Kapitel beginnen immer mit einem Auszug aus einem historischen Reiseführer oder -bericht mit anschließender Literatur- und Seitenangabe und einem Foto oder einer Karte aus der damaligen Zeit. Unter den historischen Reiseschriftstellern befinden sich berühmte Personen wie Hans Christian Andersen, Theodor Storm und Paul Verne, Bruder von Jules Verne. Aber auch der nicht so bekannte, begeisternd schreibende Engländer James Edward Marston kommt mehrfach zu Wort, im ersten Band zweimal über Bordesholm-Kloster und Eutin-Schlossgarten, im zweiten Band öfter.

Danach folgt die Einordnung des historischen Textes durch den Autor auf den heutigen Stand. Anschließend folgt ein Abschnitt mit dem Titel „Warum sich ein Besuch in X lohnt!“, der den aktuellen Zustand beschreibt und mit fast ausschließlich vom Autor selbst geschossenen, ausgezeichneten Fotos ergänzt und belebt wird. Ihm schließt sich immer ein blau umrandeter Tipp des Autors (z.B. für einen Abstecher in die Umgebung , Motive für Fotografen oder für die Erholung nach einem Museumsbesuch), ein rot umrandeter, gastronomischer Tipp von Peter Wenners und zahlreiche Links an. Bei größeren Orten gibt es mehrere Einträge zu den einzelnen Sehenswürdigkeiten. Bei Schleswig sind es der St. Petri Dom, das Schloss Gottorf, das Danewerk und der frühere Wikingerort Haithabu. Am Ende des Buches findet man ein Quellen- und Literaturverzeichnis, einen Hinweis zu den Abbildungen, zum Autor, der ein promovierter Germanist ist und Leiter eines Gymnasiums in Schleswig-Holstein war, und dessen Veröffentlichungen. Auf dem rückseitigen Einband ist ein Bild des Autors zu sehen.

Die Kapitel sind kurz gehalten. Der Schreibstil ist flüssig, bildhaft und erfrischend . Die Sprache ist verständlich. Fachbegriffe werden erklärt und lateinische Aufschriften übersetzt z. B. „Patriae et Populo“ (Für das Vaterland und für das Volk) auf dem Obelisk in Holtenau. Das spannende Buch lässt sich in einem Zug durchlesen oder je nach Tagestour auf einzelne Kapitel zur Information beschränken. Der Lerneffekt ist beeindruckend. Das Gelesene lässt sich im Alltag gut umsetzen und anwenden.

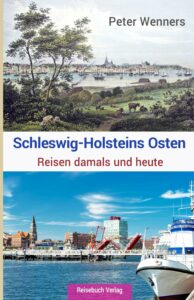

Das Cover ist ansprechend und liebevoll gestaltet. Ein schönes, farbiges Bild vom früheren Kiel wird einem ebenso schönen, farbigen aus der Neuzeit untereinander gegenüber gestellt. Zwischen den Bildern befindet sich die Überschrift, die zu der Gestaltung und zu den Farben Schleswig-Holsteins blau, weiß, rot passt. Der Autor und der Verlag (Reisebuch Verlag) sind auf dem Cover farblich abgesetzt und gut zu erkennen.

Das Buch ist ein wertvoller, handlicher Reiseführer zum Mitnehmen oder zur Vorbereitung einer Reisetour für Reisefreudige, Touristen und Ausflügler sowie Landschafts- und Kulturinteressierte. Auch Kenner Schleswig-Holsteins finden noch Unbekanntes. Über die Links findet man Informationen zur Anreise, zu genaueren Karten und Öffnungszeiten. Durch die Verbindung der alten mit den neuen Reisebeschreibungen wird das Leben reich und lebendig. Denn „Reisen ist Leben“, das wusste schon der berühmte Dichter und Schriftsteller Hans Christian Andersen.

Peter Wenners: Schleswig-Holsteins Osten. Reisen damals und heute

Reisebuch Verlag, ISBN 978-3-9473-3471-1. Preis Taschenbuch: 16,90 Euro, Preis E-Book: 6,99 Euro, Erscheinungstermin: 22.12.2023, 1. Auflage, 234 Seiten (Printausgabe).

Klaus R., April 2024